L’offensive turque en Syrie est terminée. Et alors ? (info # 013003/17) [Analyse]

Par Perwer Emmal © Metula News Agency

Le Premier Ministre turc, Binali Yldrim, a annoncé avant-hier sur la chaîne de télévision NTV que l’opération militaire en Syrie menée par son pays et intitulée "Bouclier de l’Euphrate" était terminée. Cette intervention a duré sept mois ; elle avait pour objectif officiel de combattre l’Etat Islamique (DAESH), ainsi que les "terroristes" du Kurdistan syrien. L’intention affichée consistait à créer une "bande de sécurité" destinée à protéger la Turquie des menaces qu’elle encourait du fait de la Guerre Civile à sa frontière.

Les choses ont sans doute été discutées à l’occasion de la première visite du Secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson, ce jeudi à Ankara. La déclaration du Premier ministre ottoman avait constitué un préambule à ces entretiens, mais les discussions ne se sont pas bien passées. Lors d’une conférence de presse tendue avec le ministre turc des Affaires Etrangères, Mevlut Cavusoglu, interrogé sur les préférences du nouveau président U.S en Syrie et sur les relations entre l’Amérique et les Kurdes, M. Tillerson a répondu : "Permettez-moi d’être franc, il n’existe pas de décisions simples".

Aujourd’hui, l’Armée turque et ses auxiliaires islamistes, en fait des miliciens d’al-Qaïda recyclés, occupent une bande de terre longue de 90km, d’une largeur oscillant entre 5 et 32km en Syrie. M. Binali Yldrim n’a pas précisé si son pays entendait se retirer du territoire qu’elle occupe ou y maintenir sa présence.

En réalité, avec Bouclier de l’Euphrate, Erdogan poursuivait deux finalités assez éloignées du discours officiel. La première consistait à maintenir un lien géographique avec DAESH, que la Turquie fournissait en matériel de guerre, en combattants islamistes venus du monde entier, et avec lequel la famille du demi-dictateur turc réalisait de juteuses transactions financières. En particulier, les proches d’Erdogan achetaient à DAESH du pétrole brut à un prix défiant toute concurrence, en exploitant le fait que l’EI ne disposait pas d’autres débouchés pour vendre le pétrole qu’il produisait sur le territoire qu’il occupait.

Les journalistes et même les policiers turcs, qui n’étaient pas tous dans la confidence de ce commerce, et qui fournirent maladroitement les preuves de son existence, ont subi de plein fouet le courroux du régime. Celui-ci, faute de pouvoir étouffer l’affaire dont les photos s’étalaient partout, se contenta d’interdire de façon musclée que quiconque en Turquie y fasse allusion.

Ce n’est pas la coalition occidentale anti-DAESH qui a ainsi coupé le cordon ombilical entre la Turquie et l’Etat Islamique, en raison des relations qui la lient à Ankara, l’un des membres les plus puissants de l’OTAN, mais les Russes.

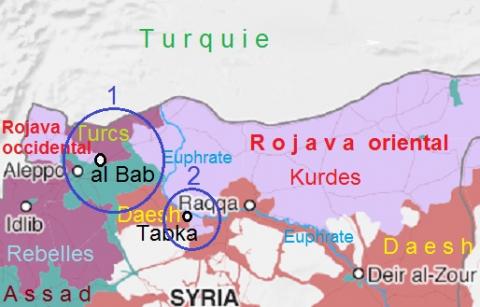

Après la prise d’Alep, réalisée grâce aux bombardements massifs des avions de Vladimir Poutine, ainsi qu’à l’intervention au sol de ses forces spéciales, les Russes, encadrant l’Armée d’al Assad et ses supplétifs chiites libanais, investirent rapidement la région située au sud d’al Bab (carte, cercle 1), coupant définitivement la continuité géographique entre les forces turques et les combattants de l’EI. Ce sont même les forces de Moscou qui chassèrent à elles seules DAESH de la ville de Tadif, située à moins d’un kilomètre au sud-est d’al Bab, après plusieurs assauts infructueux de leurs alliés gouvernementaux. Ce faisant, Poutine contrecarra le premier objectif d’Erdogan.

La deuxième finalité poursuivie par Ankara était d’empêcher à tout prix la jonction entre les Kurdes du Rojava oriental, et leurs frères vivant dans la poche d’Afrin, qu’à la Ména nous appelons le Rojava occidental par souci de clarification (Rojava signifie déjà "ouest" en kurde).

Au début de Bouclier de l’Euphrate, avec l’évacuation, coordonnée entre les Turcs et l’EI, de la ville frontalière de Jarabulus, présentée par Ankara comme un triomphe militaire mais éventée par la Ména, de violents affrontements se produisirent entre l’Armée ottomane et ses supplétifs, d’une part, et les Forces Démocratiques Syriennes, sous commandement kurde, qui venaient de s’emparer de la ville de Manbij, de l’autre.

Ankara, malgré l’envoi de dizaines de chars et l’utilisation massive de son aviation ne parvint cependant qu’à grignoter des parties négligeables du terrain tenu par les FDS. Au contraire, les Peshmerga, depuis sept mois, ont progressé de plusieurs dizaines de kilomètres, tant en provenance de l’Est que de l’Ouest. Désormais, avec l’imposition de la pax poutina, les deux clans kurdes ne sont plus distants que d’une vingtaine de kilomètres (carte. Cela donne aussi l’échelle de la carte dans son ensemble).

Ces succès sont dus en partie à la capacité militaire des combattants kurdes, certes, mais également aux pressions du gouvernement Obama sur Erdogan afin qu’il tempère son enthousiasme et réduise son recours à l’aviation. Barack Obama et John Kerry, bien que favorables aux Turcs, ne pouvaient pas lâcher complètement l’allié militaire kurde ; la première raison à cela est que ce sont les Etats-Unis qui avaient demandé aux YPG, les forces kurdes, de franchir l’Euphrate d’est en ouest pour chasser l’EI de Manbij. Washington les a soutenus notamment par des dizaines de sorties de l’U.S Air force, et par l’appui au sol que leur ont procuré les commandos américains et ceux de divers pays européens face aux islamistes. Au début de Bouclier de l’Euphrate, ces commandos occidentaux se trouvaient encore sur le terrain, à quelques kilomètres seulement des attaques turques, elles aussi soutenues par l’aviation coalisée. C’était une situation cornélienne et surtout terriblement dangereuse. Une situation qui suscita l’opposition déterminée du commandement général de l’Armée américaine, et qui aboutit à l’observation imposée d’une ligne de démarcation sur la rivière Sajour.

L’autre raison est stratégique : l’essentiel de la coalition occidentale au sol, face à DAESH et sa capitale Raqqa, est formé par les Forces Démocratiques Syriennes et son ossature kurde, précisément les mêmes forces qui sont déployées à Manbij et à l’ouest de cette cité. Sans les Kurdes, les Occidentaux n’ont aucune chance de prendre Raqqa et Deir-ez-Zor, et devraient abandonner l’idée de les libérer, ou pire, laisser la possibilité au régime d’al Assad et à son protecteur russe de s’en emparer. En plus d’une perte d’influence inacceptable dans la région, le passage des deux villes sous le contrôle du régime amènerait dans son sillage les soldats de l’Armée régulière iranienne, son alliée, et menacerait toute la Syrie de devenir un protectorat de Téhéran, qui s’étendrait de la frontière afghane à la rive libanaise de la Méditerranée, le Liban se trouvant déjà sous l’emprise des supplétifs iraniens du Hezbollah.

Pour le commandement kurde, il était évidemment impensable de mener l’offensive à Raqqa pour les Américains, pendant que les Américains permettaient aux Turcs de les massacrer à Manbij. D’un point de vue encore plus pragmatique, il n’était pas possible pour les Kurdes de dégarnir le front de Manbij pour envoyer des hommes à Raqqa s’il fallait résister à la pression turque.

Il y eut un moment de flottement, face au désaccord entre le Président Obama et son état-major, largement dû à l’incompétence, à l’ignorance et au désintérêt de l’ex-président pour la chose militaire et la guerre contre l’EI. Pendant un mois environ, les Peshmerga engagés sur le front de Raqqa cessèrent toute progression, attendant que l’offensive turque qui les visait à l’Ouest soit jugulée par des méthodes diplomatiques.

L’affrontement FSD-Turquie se calma relativement sur la Sajour mais il persista à l’ouest, au nord-ouest de Manbij et aux abords d’al Bab, où il fit de nombreux morts dans les deux camps. Si, au sol, les Kurdes et leurs alliés prenaient généralement le dessus sur les Ottomans, particulièrement grâce aux missiles antichars fournis discrètement par les Occidentaux, les frappes aériennes, notamment contre les centres de commandement des FDS, faisaient des ravages. Les alliés occidentaux des Kurdes refusaient de faire donner leur aviation pour les défendre, tandis qu’Erdogan multipliait les raids meurtriers.

C’est Vladimir Poutine qui prit les mesures à sa manière pour que cessent les raids aériens du sultan. D’abord il fit survoler à plusieurs reprises la "bande de sécurité" d’Erdogan, passant plusieurs fois à quelques dizaines de mètres de la collision aérienne. Puis, constatant que le message n’était pas passé et que les attaques de l’Aviation ottomane se poursuivaient, il envoya un groupe d’Aero L-39 Albatros bombarder "par erreur" un poste de commandement turc, tuant et blessant plusieurs officiers d’Erdogan.

Le Kremlin présenta ses excuses comme il se doit en pareil cas, et Ankara les accepta sans rechigner. Pour être convaincant, le Tsarévitch employa des appareils d’entraînement fabriqués en Tchéquie, hâtivement peints aux couleurs de l’Armée d’al Assad. Chez Assad, les L-39 ne servent quasiment plus qu’à l’entraînement, alors qu’en Russie, il en existe encore 600 en état de voler (la Russie en avait acheté originellement 2100), et on peut les doter de 1 200kg de bombes chacun. De quoi visiblement faire peur à un dirigeant turc, car depuis cette erreur, je n’ai plus vu ni entendu parler d’attaques au sol de positions kurdes par l’Aviation turque.

Poutine ne s’en est pas tenu au nettoyage du ciel pour impressionner les Ottomans ; dès le mois de décembre dernier, il créa, à proximité du front, face aux Turcs, quelques unités mixtes (pas plus d’une douzaine) Armée régulière syrienne-Forces Démocratiques Syriennes. On distingue sur la carte, dans le cercle #1, des unités de ce genre. Le message du président russe est clair : qui s’attaque à l’Armée syrienne, s’attaque à son protecteur russe, qui interviendra avec tout le "discernement" dont il a fait preuve à Alep et ailleurs, tuant des gens par dizaines de milliers.

Comment Poutine fait-il coexister des soldats syriens et des Peshmerga, ce qui tiendrait du miracle tant leurs intérêts divergent et tant ils se détestent ? Et comment a-t-il fait pour convaincre Bashar al Assad de protéger les forces kurdes alors qu’il aspire ouvertement à récupérer le Rojava ?

C’est simple : en fait, les "militaires gouvernementaux" sont aussi kurdes que les combattants des FDS. Ils appartiennent à la Résistance Nationale Syrienne, une force uniquement composée de Kurdes, qui se sont battus aux côtés du régime à Alep et se sont illustrés dans la bataille féroce qui s’est déroulée face à l’EI aux alentours de l’Ecole d’Infanterie. Mais la RNS, ou Brigade des Martyrs de Kafr Saghir, a toujours conservé son indépendance. Ils ont fait le coup de feu aux côtés des Alaouites, parce que DAESH combattait leurs frères dans le Rojava et menaçait le quartier kurde d’Alep. Reste que leur ennemi principal a toujours été la Turquie : ces combattants haïssent littéralement les Turcs - j’ai pu m’en rendre compte personnellement en discutant avec eux -, bien davantage, si c’est encore possible, que les YPG les détestent.

Profitant des retombées de cette alliance – il est impossible sur le terrain de distinguer les FDS des RNS, les Martyrs de Kafr Saghir obéissant avec plaisir aux injonctions du commandement FDS – Poutine occupe désormais le terrain. Depuis quelques semaines, ne prenant absolument pas en compte les réticences de Bashar al Assad, les soldats russes forment, entraînent et arment des Peshmerga, prenant une place croissante parallèlement aux instructeurs occidentaux. L’entente semble idyllique, les Kurdes étant reconnaissants envers les Russes pour avoir fait taire les armes et renforcé leurs positions.

Cela ajoute au dilemme d’Ankara : laisser ses troupes en Syrie ou les en retirer. Erdogan pourrait les y maintenir, mais à quoi bon, puisqu’elles ne peuvent plus avancer et que la Turquie est géographiquement coupée de l’EI ? Bien sûr, tant que ses soldats sont présents, ils empêchent l’unification du Rojava, mais le sultan risque un affrontement avec les Russes, dépense beaucoup d’argent et provoque de l’amertume parmi ses officiers, dans une armée déjà terriblement affaiblie par les purges ayant suivi le coup d’Etat manqué du 15 juillet dernier.

Ce qui est sûr est que si les Turcs décidaient de s’en aller, les Peshmerga parcourraient immédiatement les 20km séparant le saillant est du saillant ouest. Et personne ne pourrait les en empêcher.

Bien plus au Sud, les Kurdes qui se battent aux côtés d’environ 1 500 Occidentaux sur le terrain, dont 1 000 Américains, ont pris le contrôle du barrage de Tabka (carte, cercle #2), ont traversé l’Euphrate, et se sont emparés de l’aéroport, à 12km du fleuve, dans lequel, à l’été 2014, les miliciens de DAESH avaient exécuté, après les combats, près de 200 soldats du régime.

Le barrage, s’il n’a pas subi de dommages structurels durant les affrontements des derniers jours, n’a plus de salle de contrôle, les islamistes l’ayant saccagée avant de se retirer. Cela fait planer un risque d’inondation de la plaine en aval, y compris sur la ville de Raqqa, à 40km. Des techniciens syriens ont bien tenté de venir réparer les dégâts mais ils ont été accueillis par un feu nourri de l’artillerie daeshiste et ont rebroussé chemin.

Comme on le voit dans le second cercle de la carte, les FDS progressent maintenant sur la rive sud de l’Euphrate, avec pour dessein d’encercler Raqqa, dont ils ne sont plus éloignés, sur la berge opposée, que de 4km par endroits. Ils progressent également le long du cours d’eau en direction de Deir-ez-Zor.

Qu’y a-t-il de plus important ? Réunifier le Rojava, ou perdre des milliers d’hommes pour conquérir les deux villes à la place des Occidentaux ? Deux villes dans lesquelles les Kurdes sont loin d’être majoritaires au sein de la population. Ou alors, les deux seraient liés, il existerait un méga-deal qui nous récompenserait au Nord pour notre sacrifice au Sud ? Honnêtement, je ne connais pas la réponse à cette interrogation.